物理・化学プログラム

研究の紹介

|

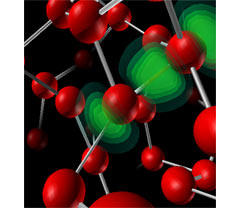

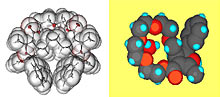

シミュレーションによる液体中の化学結合 |

|

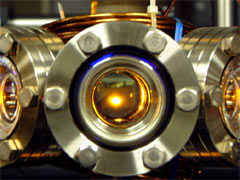

レーザー冷却された、ナトリウム原子群 |

|

超伝導現象におけるマイスナー効果 下に並んでいるものが強力な磁石。浮いている黒い物体が超伝導体 |

|

シミュレーションによる液体中の化学結合 |

|

単結晶自動X線解析装置

SQUID磁束計

|

|

シミュレーションによる液体中の化学結合 |

|

シミュレーションによる液体中の化学結合 |

||||

|

合成された17員環大環状化合物

|

|

|