研究紹介

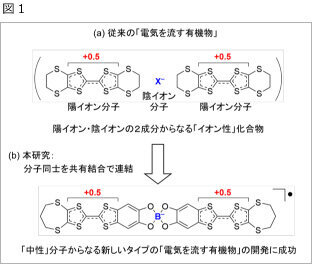

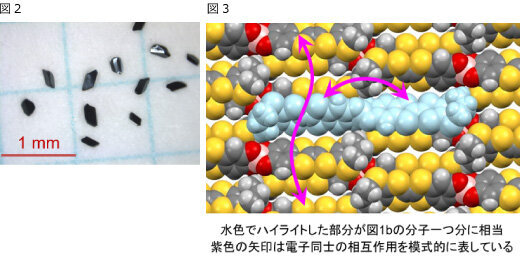

紙や砂糖、ナフタレンなどの有機物は一般に、電気をほとんど流さない絶縁体です。しかし、1950年代に日本人化学者により「電気を流す有機物」が発見されて以来、金属のような高伝導性や電気抵抗がゼロとなる超伝導性を示す低分子系有機化合物、さらには2000年のノーベル化学賞に選ばれた導電性高分子などの様々な「電気を流す有機物」が開発され、その基礎学術研究はもとより、有機半導体・有機エレクトロニクスなどへの応用展開・実用化も日進月歩で進んでいます。 このような背景の下、本研究では「電気を流す有機物」を開発するための新たな分子設計指針を創出し、それを基に従来にない革新的な「電気を流す有機物」を創製することに成功しました(米国化学会誌2022年, 144号, 21980-21991ページに掲載)。すなわち、「電気を流す有機物」を得るには、図1aに示すように、陽イオン分子と陰イオン分子を混ぜ合わせて「イオン性の化合物」を作ることが必要不可欠であるとこれまで考えられていましたが、本研究では、図1bに示すように、これらの分子を共有結合で結び付けた中性分子を新たに設計・合成し、この分子からなる「中性分子結晶」(図2)が非常に高い電気伝導性を示すことを発見しました。この高伝導性の起源を探るために、X線を用いてこの結晶の構造を詳細に調査したところ、興味深いことにこの中性分子結晶は、従来のイオン性の化合物では実現不可能な特異な分子配列・相互作用を有することが明らかとなりました(図3)。この特異な構造が基となり、この結晶は、室温下での高伝導性に加えて、-40 °C付近、そして-170 °C付近で電気伝導性・電子特性の大きな変化を示し、従来のイオン性化合物とは異なる多彩な電子状態・相転移を有することが分かりました。 以上の成果は、電気伝導性などの機能性を有する有機物質の設計・開発に新たな可能性をもたらすものであり、基礎科学的に極めて新規性が高く画期的であると言えます。さらに、従来のイオン性化合物では困難であった薄膜化・デバイス化など材料応用の面でも大きな進展をもたらすと考えられ、基礎・応用の両面で今後のさらなる発展が期待されます。