3、4年生の活動

数学コース

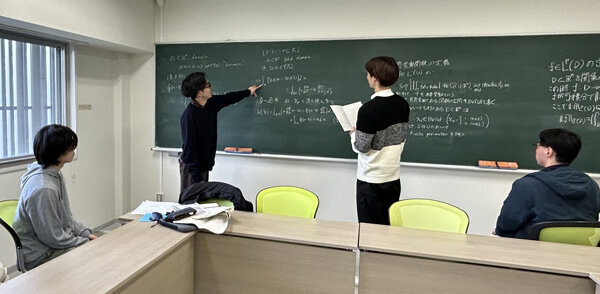

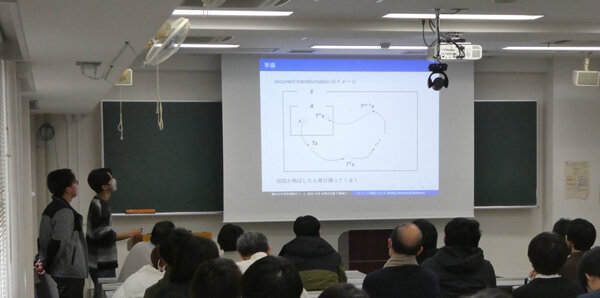

2024年度、51名の学生が数学コース3年生に進級しました。3年生の歓迎会は昨年度に続いて行われ、4年生、大学院生および教員とともに交流を深めました。授業および実習が対面形式中心に平常通り行われました。遠隔授業も併用され、学生教員ともに有効に授業が進められました。数学コースには学修室、図書室があり、授業の内容について学生同士で勉強し合ったりわからない内容について調べたりできます。とくに、試験前、レポート提出前には、複数の学生が勉学している様子が見られました。また、大学院生との自主的な勉強会も行われ、先輩とのつながりもできたようです。4年生は教員の研究室に配属され、毎週セミナーを行います。学生それぞれが自分の研究テーマについて教科書あるいは関連の文献を勉強して、指導教員および研究室の学生の前で勉強した内容について黒板を使って説明します。今年度の卒業研究発表会は対面で実施されます。各研究室のセミナーで勉強してきた数学の内容を発表し卒業研究論文にまとめます。新しい結果を披露できる学生もいるかもしれません。1年間続けてきた勉強、セミナーでの発表および卒業研究論文作成によって数学的思考力や読解力が身に着けられたことでしょう。それらを糧に各学生が将来の進路に進んで活躍することを期待しています。「夢科学探検」では毎年度、意欲ある学生の催し物があります。これまでに複数回受賞したことありましたが、今年度は残念でした。

物理学コース

2024年8月26日−27日の2日間にわたって、佐賀県にある九州シンクロトロン光研究センターにおいて、放射光実験夏の学校を開催しました。理学科物理コースの3年生6名、修士1年生3名、合わせて9名が参加しました。1日目には放射光の発生の原理や、放射光を用いてわかることを座学で学び2日目には粉末X線回折測定とX線吸収スペクトル測定という放射光測定の基本的な測定に関して実習を行いました。両測定とも試料の準備から測定まで学生自身で行いました。また得られた測定データから何が読み取れるかを学びました。特に粉末X線回折は大学の授業でも同じ実験を行なっており、放射光実験のデータ取得時間が授業のそれと比べて大幅に短いことに驚きを覚えていたようです。学生の皆様から「楽しかった」「有意義な経験だった」などとポジティブな感想が多かったことは非常に嬉しかったです。来年度以降も継続して行う方向でいきたいと考えております。

化学コース

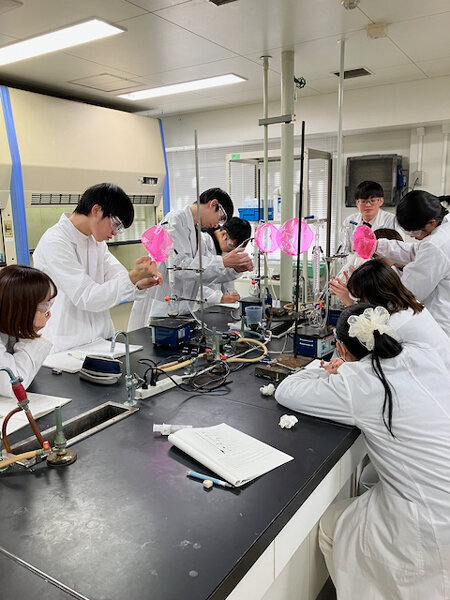

昨年4月、化学コースに47名の新3年生を迎えました。3年生は、化学の基礎を固める言わば助走期間。講義や実験を通じて、物理化学、無機化学、分析化学、有機化学の学びを深めました。また、春の歓迎会や秋の親睦ソフトボール大会(今年は残念ながら雨天中止)、BBQを囲んでの懇親会などの交流の場を通じ、教員や先輩から化学研究の魅力を学んだことと思います。そうして、今年の4月からいよいよ卒業研究が始まります。

4年生は、1年間かけて卒業研究に取り組みました。卒業研究では,これまでの学びとは異なり、自分で課題を見つけ、その解決法を探し出さなければなりません。最初は戸惑っていましたが、教員や大学院生の指導を受けるうちに次第に慣れ、研究に対する興味が深まったようです。研究室のゼミや学会での発表を経験し、研究者としての自覚が芽生えたようです。そして、2月の卒業研究発表会では、スーツ姿で堂々と発表する4年生の姿が見られました。

卒業後の進路は大学院進学や就職など様々ですが、どの道を選んでも化学コースでの学びを誇りに、未来へ大きく羽ばたいてほしいと願っています。

化学学生実験の様子

化学学生実験の様子地球環境科学コース

今年度,地球環境科学コースは,3年生27名,4年生25名からなり,4月の3年生の歓迎会は4年生,大学院生および教員が集って開催されました。地球環境科学は,自然界の様々な現象や物質を観察・観測することが基本であり,4年生の卒業研究でも,野外調査や観測,試料分析,データ解析が実施されます。このため3年生のカリキュラムは,多くの実習・実験から構成されます。これらの野外実習や実験では,コロナ前と同様に制限のない形で実施されました。9月の野外演習Ⅱの天草実習では,大量の汗をかきながら,熱心に取り組みました。また12月にはハンマー祭が開催され,3年生,4年生,大学院生そして教員が集い,親睦を深めました。卒業研究においても,各教員の指導のもと,野外調査,実験・分析,データ解析に取り組み,個別のテーマの解明を行いました。2月に開催された卒論・修論発表会では,これまでの努力に基づく,様々な素晴らしい研究成果が報告されました。今後の益々の活躍が期待されます。

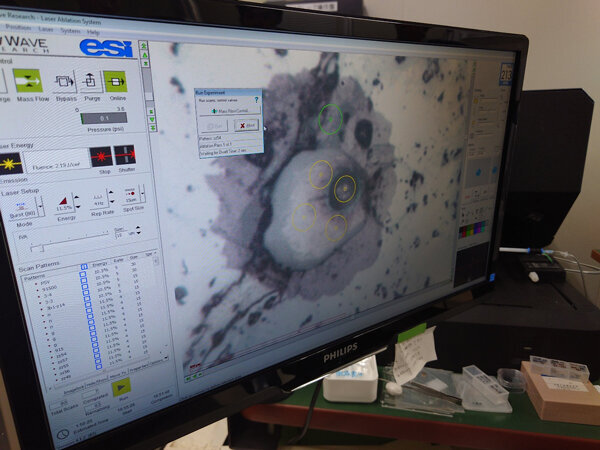

卒論で実施されたジルコンの年代測定分析の様子

卒論で実施されたジルコンの年代測定分析の様子生物学コース ~先輩から後輩へと受け継がれる研究のバトン~

2024年度、熊本大学理学部生物学コースには新たに52名の3年生が加わりました。前期の実習では、細胞履修モデルを選択した学生が31名、多様性履修モデルを選択した学生が21名でした。卒業研究室の仮配属時には、細胞から多様性へ、または多様性から細胞へと変更する学生も多く、分野間の垣根を超えた関心の広がりが見られました。

12月には博士前期課程1年生による中間発表会が開催され、大学院に進学した先輩たちが成長した姿を披露しました。後輩たちはその発表から多くの刺激を受け、研究への意欲を高めました。さらに、発表会後には卒業生による講演が行われ、在学生に向けて貴重なメッセージが送られました。熊本大学での学びが人生において意義深いものであることを感じてもらえたなら、本学の教育の成果といえるでしょう。

こうした経験を通じて、先輩から後輩へと研究のバトンが受け継がれ、生物学の探究が続いていきます。

-

手つきのあやしい学生実習

手つきのあやしい学生実習

-

農学系の実習も行われました

農学系の実習も行われました